この記事では、株式会社PitPaの社内の様子をお伝えするオウンドポッドキャスト番組「PitPa Talk」の内容を、一部編集して掲載しています。第三回目は、PitPaプロデューサーの今泉と、番組制作担当のKONが「ラジオ局出身メンバーが語る、ラジオとポッドキャストの違い」をテーマにお話しています。

▼音声版はこちら

ポッドキャストの制作における、プロデューサーとディレクターの違いとは?

今泉:KONさん、本日はよろしくお願いします。私たち2人は、「ラジオ局出身」という共通点がありますね。

KON:そうですね。僕はTokyo FM出身です。

今泉:憧れのTokyo FMですね(笑)。私は、FMでもAMでもない「ショートウェーブ」という局の出身なので、FMには憧れがあります。今回、初めましての方もいるかと思うので改めて自己紹介しましょうか。

KON:僕は元々、Tokyo FMやJ-WAVE、interfmなど都内のラジオ局で番組制作を経験してきました。ラジオ局を離れてから2年ほどフリーランスとして働いていた時に、PitPaに声をかけてもらって入社しました。現在はポッドキャスト番組の制作を担当しています。

今泉:ラジオ局に所属していた時も、メイン業務は番組制作だったのでしょうか?

KON:そうですね。番組の制作以外はやっていなかったので、営業などは未経験でした。

今泉:今ではもう、KONさんはポッドキャストの制作から企画営業までプロですからね。詳しいお話は後ほどおうかがいできたらと思います。

私はラジオNIKKEIという日経グループのラジオ局で番組を制作していました。ただ、実は番組制作というよりは、会社のデジタル化がメイン業務で、ずっと仕事を掛け持ちしていた形です。ラジオ局がデジタル化を押し進めるタイミングで両方できる人が欲しいとの要請があり、6年ほど在籍しました。

KON:結構、長く在籍されていたんですね。

今泉:そうですね。やはり、ラジオが好きだったので。

私たちは先ほど申し上げた通り、プロデューサーやディレクターといった肩書きを持つわけですが……なかなかプロデューサーとディレクターの違いがわからない方も多いと思うので、簡単に違いをお伝えしましょうか。

KON:僕はよく、工事現場に例えて説明しています。ディレクターが現場監督で、プロデューサーが施工主のような関係性です。つまり、「ここにビルを建てたい」という時に、プロジェクト全体を統括しながら画を描くのがプロデューサー。そのために何が必要かを考えて、人員配置や予算確保、スケジュール管理などを行うのがディレクターの役割かなと。

今泉:その通りで、非常に分かりやすいですね。

KON:PitPaはまだまだ人が足りない会社なので、ディレクターとプロデューサーを兼務していることが多いんですけどね(笑)。「ここにこのビル建てたいから、僕が作ります」で作っている状態です。

今泉:番組によって肩書きが変わることもありますよね。

KON:そうですね。僕は今泉さんより1年ほど早く入社しているので、僕が入社した時と今ではPitPaのフェーズが変わっているのかなと。変化に合わせて業務内容も少し違うのかなと思っています。

僕が入社した時は、PitPaオリジナルの番組をどんどん作って、良いポッドキャスト番組を作るためのノウハウを貯めるタイミングでした。そこで、ゲームの番組や恋愛相談の番組を作ったこともあったのですが、あまり伸びなかったんです。5打数1安打、ホームラン1打点ぐらいで、あとはすべて空振りみたいな(笑)。

現在は、打率が上がってきたこともあり、これまで貯めてきたノウハウを活用しながら「ポッドキャスト番組を制作したい」という企業さんと一緒に作る形になってきたので、オリジナル番組はほとんど制作していないですね。この「PitPa Talk」くらいでしょうか。今泉さんは入社されてから色んな企業さんの案件を担当されてますよね。

今泉:そうですね。企業だけでなく、個人でもやりたいことが明確な方と一緒に番組の制作を行うケースが多いです。私が元々IT系出身なこともあって、最近はエンジニア向けの番組を担当することが多いです。

▲PitPaが制作担当しているエンジニア向け番組の一例

※ポッドキャストの最新エピソードはこちらからどうぞ:エンジニアストーリー by Qiita

KON:海外のポッドキャスト制作会社を調べていると、何かしらのテーマに特化させている番組が多い気がしています。例えば、ホラー番組しか作らないとか、メンバーが全員女性なので特定の世代の女性に向けた番組しか作らないといった制作会社ですね。併せて、広告もテーマに特化させているメディアも多いなと。

日本はまだ特化型の制作会社が存在していないので、今後、PitPaがエンジニア向けのポッドキャスト制作会社として特化させていくのも一つの手段ですよね。

ラジオとポッドキャストの違いは?

KON:まだ、今回の本題について全然話していなかったですね(笑)。早速ですが、ラジオとポッドキャストの違いって何だと思いますか?

今泉:おっしゃる通り、前置きが長くなってしまいましたが……基本はこういう前置きがポッドキャストにはないですよね(笑)。KONさんの作り方ではありますが、最初にテーマを伝えてすぐ本題に入ることが多いのかなと。

KON:ラジオでは、番組の冒頭で「今回はこのテーマについて話します」とはあまり言わないですよね。大枠のテーマが決まっていて、毎週異なるゲストが登場して対談する番組などはあるかもしれませんが。ラジオでは、何を話すかといったテーマは常にパーソナリティに委ねられているんですよね。それが、ラジオとポッドキャストの違いの一つかなと。

今泉:ラジオはどちらかというと話すことがメイン。その一方で、ポッドキャストは伝えたい情報が先にあって話をする感じですよね。

KON:また、「誰が聞いてるのかわからない」という点もラジオの特徴の一つですよね。例えば、ラーメン屋で食事が出てくるまで待ってる間に、もしイヤホンの充電が切れちゃったらその場で流れてるラジオを聞くしかなくなるので、受動的に聴くケースが多いのではないかと。

ポッドキャストは、わざわざ自分でキーワードや人名で調べて「面白そうだな」と思ったものを能動的に聞くという違いがあると思っていて。

僕がラジオ局に勤めていた時に、リスナーさんからメールで感想をいただくことが多かったのですが、なかには「職場で流れている、この番組が嫌いです」というメールもあったりして。こちら側ではどうしようもないので、「上司に伝えてください!」という気持ちになったんですよね(笑)。

今泉:そうですよね(笑)。ラジオには「偶然の出会い」がありますもんね。

KON:深夜番組やネタ職人のような熱狂的なファンを多数抱えている番組ならば、リスナーはほとんどが能動的に聞いている人たちかもしれませんが、僕が担当していた昼の番組に関しては「たまたま流れていたから聞いた」という方が多数かなと。そういったリスナーさんの環境も意識して番組を作らないといけないなと思いますね。

今泉:ラジオはリアルタイム性が重要で、ポッドキャストはアーカイブを想定して作られている感覚がありますね。

KON:おっしゃる通り、リアルタイムならではの「生っぽさ」だったり、みんなで時間を共有している感覚を楽しめたりするのがラジオのいいところですよね。なので、ラジオで話した内容をポッドキャスト同様にアーカイブしていくというのはまた難しいのではないかと。

今泉:生放送で話された番組をアーカイブしても、よほどのファンじゃないと聞かないですよね。やはり、ラジオは時間を共有する「同時性」を楽しむ要素が強いコンテンツな気がします。

ポッドキャスト制作における「大変さ」とは?

KON:次のテーマは、「ラジオディレクターが思う、ポッドキャスト作りの面白さや大変さ」です。

大変な点は、ポッドキャストは予め話す内容やテーマが決まっているので、それらを基にどうやったらリスナーさんに伝わりやすくなるかを考えて台本を作る必要がある点かなと思っています。ラジオは「今日はこれをしゃべります」と原稿だけが用意してあって、もし困ったら曲を流せますからね(笑)。

今泉:ラジオのリスナーさんの中には、音楽をメインで聞かれてる方もいますからね。

KON:そうですね。ポッドキャスト自体、日本の現状の法律だと著作権の問題で曲を流せないですからね。

今泉:現状、音楽を流せるのはSpotifyくらいでしょうか。とはいえ、ユーザーさん全員がプレミアムに入ってるわけではないですからね。

KON:30秒ぐらい流せますが、「ここのBメロの後の間奏がいいから聞いてください!」と曲を流したらサビしか流れないみたいなこともあって(笑)。

今泉:そこが改善されれば、アーティスト番組も増えそうですよね。

KON:そうですね。とはいえ、アーティスト番組はなかなか運用が難しいと思っています。ラジオ局を離れてフリーで活動していた時に、とあるアーティストさんのファンクラブ専用のラジオ番組を制作していたことがあるのですが、とても特殊だなと感じたんです。

というのも、ファンクラブに入っている人しか聴けないのでそもそもリスナーの裾野を広げるのが難しくて。番組の内容が微妙だなと思ったらすぐ切られてしまいますしね。

また、「面白かった」とファン同士で感想を伝え合うだけで、ファンクラブに入ってない人に「このラジオが面白かったからファンクラブに入るといいよ」と伝えることはなかなかなく、面白いなと思ってもらえても裾野が広がらないのが勿体無い点かなと。言われた側も、それでファンクラブに入ることってほとんど無いと思いますし。その点で、ファンクラブのコンテンツ作りは難しいなと感じています。

今泉:ラジオのような偶然の出会いはないものの、決められたターゲットに語りかける特性をもつポッドキャストの方がファンクラブには合っているのかもしれないですね。

KON:ポッドキャストでも、たまに偶然の出会いはありますよね。例えば、検索していたときにたまたま興味が近そうなコンテンツが表示されたりとか。それがファンクラブという場になってしまった瞬間に、やはりクローズドになってしまって偶然性が無くなってしまうんですよね。

個人的に感じていることとして、今後のメディア、例えばテレビもラジオもそうですが、リスナーさんに「面白かった」と思ってもらうだけではなく、そこからさらに「人に伝えたい」と感じてもらえるようなコンテンツでなければ流行らない気がしていて。

僕は観ていないのですが、フジテレビの「Silent」という前季のドラマがすごくバズっていて。それを考察するだけのYouTube動画が3、4万回再生されてるんですよ。この現象をとってみても、人に伝えたいという気持ちから生まれるコンテンツが、やはり一番需要があるのかなと思いますね。

ポッドキャスト制作の「面白さ」は?

KON:大変さとは反対に、ポッドキャスト作りの面白さって何だと思いますか?

今泉:大変さの一つでもあるのですが、やはり数字をみながらコンテンツの改善ができる点かなと。

KON:仰る通り、その点が1番のやりがいですね(笑)。僕もラジオ局時代はやったことがなかったので。

今泉:一応、ラジオでもリスナーさんのデータ収集は可能なのですが、男女比や離脱ポイントなどのデータを見てコンテンツの改善を繰り返しているラジオ局ってなかなか無いのではないでしょうか。上位の局はやっているのかもしれませんが、ポッドキャストは特殊なツールを使わずとも誰でもデータを見れますからね。

KON:YouTuberやTikTokerでさえ、自分の動画のアナリティクスを見ながら試行錯誤してますもんね。ポッドキャストでもデータ活用が当たり前というのは、入社してから本当に衝撃でした。

今泉:そう考えると、テレビとYouTubeが別物であるように、ラジオとポッドキャストそれぞれに最適なコンテンツの作り方があるのかもしれないですね。

KON:とはいえ、やはりラジオとポッドキャストの作り方を混合してる人があまりにも多いなと感じていて。同じだと思ってる方も多いのですが、ラジオ局にポッドキャストの制作依頼をしてしまうと、結局「ラジオっぽいもの」ができてしまうんですよ。

今泉:私もラジオ局時代にポッドキャストの制作を担当しましたが、まさにそれでしたよ(笑)。

KON:僕もPitPaに入社して最初に作ったポッドキャストは、ラジオのフォーマットで作ってしまったので失敗しちゃって。ただ、データを見れたことでその後から改善できたのだと思います。最近は、ラジオ関西さんなどがポッドキャストっぽいポッドキャストを作ったりしていて、ラジオ局発信のポッドキャストも徐々に増えてきてはいると思いますね。

PitPa特有の社内文化、「ポッドキャストをハックする」

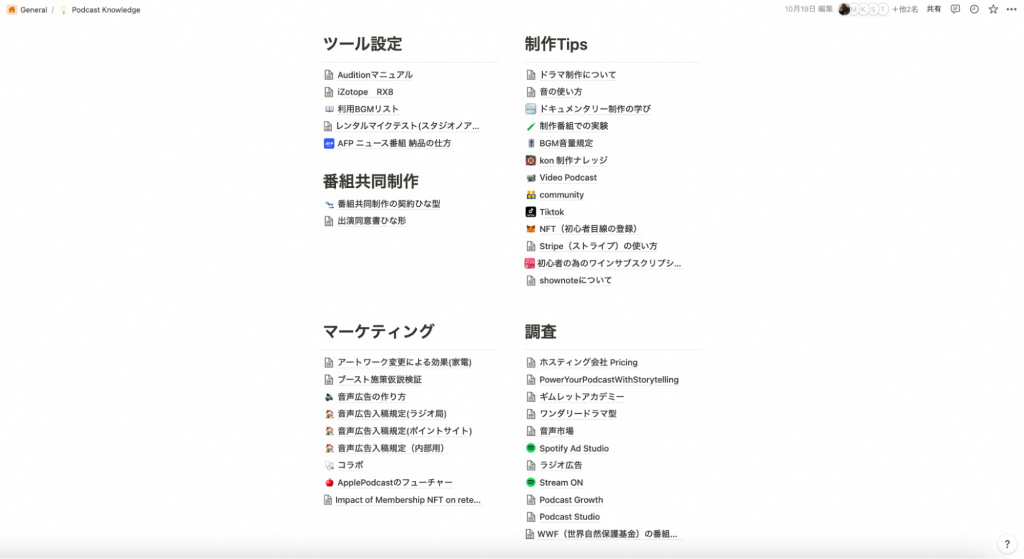

今泉:PitPaでは、データを見て改善する文化が本当に強く根付いてますよね。

KON:そうですね。「ハックする」文化は強いなと感じます。海外と日本のポッドキャストの違いを調べてシェアする会を社内で週に一度開催しているのですが、学びが本当に多いなと。「これ、PitPaでもできるよね」というナレッジはどんどん取り入れていますよね。

今泉:ラジオ局時代にも番組の作り方を教わることはもちろんあったのですが、口頭で教わるだけで書類などにまとまっているのを見たことがなかったんですよ。それが、PitPaでは全部Notionにまとまっていて、属人化させない工夫がされているなと。入社して「こんなにまとまってるんだ」と驚いた記憶があります(笑)。KONさんがほとんどまとめられているんですよね。

KON:現状はそうですね。納品の方法やBGMの適切な音量レベル、動画の作り方などもまとめていて、結構作り込みました。みんなでナレッジを貯めて、みんなが見れるようにする文化を実践しているラジオ局は少ないかもしれませんね。

▲PitPa社のNotionの一部

僕も、ラジオ局一年目の時は「わからないことがあれば周りに聞く」が当たり前の空気で、いざ先輩に聞いてみたら分からないと返答されることも多々あって(笑)。なので、当時はとにかく自分と同じような業務をしている人を探して教えてもらうようにしてました。

今泉:たしかに、サバイバル感ありましたね(笑)。

KON:「僕はこれを教えるから、逆にこれを教えてほしい」という情報のやりとりが仲の良い人同士ではあったものの、全員にシェアする文化は無かったですね。

PitPaは全員が同じクオリティのコンテンツを作れるようになることを目指しているので、自分が失敗した点や反対にうまくいった点は必ずシェアするようにしていて。この文化は、Web起業出身でポッドキャスト制作経験ゼロの石部さんと富山さんが創業した会社だからという背景もあるかもしれません。

今泉:PitPaのNotionは、KONさんがいろんな番組を作るなかで得たナレッジがまとめられているんですもんね。

KON:そうですね。僕が1年分の失敗から学んだナレッジが貯まっています。もし今、「こうすると成功します」というナレッジがまとまったものがあれば100万円でも出して買いたいくらいですけどね(笑)。

今泉:とはいえ、失敗こそ知っておきたいです。成功はなかなか難しいですけど、失敗はある程度法則化できる気がしていて。

KON:今後PitPaに入ってくださる方に関しては、Norionに貯まっているナレッジを活用してくれたら嬉しいです。ポッドキャストは収録後に修正を入れることも可能なので、とりあえずナレッジを参考にやってみる。そして、リスナーの反応が悪かったらデータを見ながら改善して次に活かす、というサイクルができればベストかなと。

過去にあったのは、番組の冒頭1分ほどで番組について丁寧に説明したものの、長くて飛ばしてしまう人や離脱してしまう人が多かったんですよね。そこで、リスナーさんが一番聞きたいことを冒頭に持ってきたりしてオープニングの形をどんどん変化させました。オープニング一つでも、非常に学びが多かったです。

今泉:ポッドキャスト制作のノウハウが身についていくのはもちろん、スキルとしてリサーチ力もつきますよね。

KON:そうですね。ただ作るだけではなく、面白がりながら「ここで失敗したから、次はこうしよう」と調べて、改善し続けられるマインドがある人はPitPaに向いていると思います。

PitPaで働くことの魅力とは?

KON:最後に、「PitPaで働くことのおすすめポイント」というテーマです。僕が思いついたのは、やはり土日祝休みであることかなと。お盆と正月に休めることの幸せはPitPaに入社してから感じました(笑)。

今泉:「ワンオペ力」が身に付くことも魅力の一つかなと思います。

KON:たしかに、「僕がいなくなったらどうするの」という案件がたくさんありますよ(笑)。ただ、その時のためのNotionですからね。だから、ある日突然「KONさんが飛びました」となっても……

今泉:飛ぶ可能性があるんですか(笑)。

KON:僕が急に海外に2ヶ月行って業務ができなくなるとなっても、Notionさえ見れば今泉さんでもおそらくできると思います。なので、入社して「私にもできるのかな……」と感じている方もいらっしゃるかもしれないですが、意欲さえあればできます!(笑)。ポッドキャスト市場自体まだまだブルーオーシャンですし、本当にこれからだなと。

今泉:そうですよね。ラジオ局にいた時から音声ビジネスが盛り上がるとずっと言われていましたけど、中でもポッドキャストやデジタルオーディオメディアは今後ますますトレンドになりそうな確度が高まっていると思います。

というわけで、今回はラジオとポッドキャストの違いをテーマにお話ししました。PitPaでは制作メンバーはもちろん、営業職の方も募集しています。

僕も採用に関わっているのですが、最近応募してくださる方の多くはやはりラジオが好きな方が多いですね。また、オウンドメディアを運営してた方やWebコンテンツを制作されてた方も多いです。

とはいえ、先程お伝えした通り今後確実に伸びていく業界ですし、何かを作ったことがなくても意欲さえあればと思っているので、ぜひ多くの方にご応募いただけたら嬉しいです。

KON:正直、今入社したら最初から忙しくなると思います(笑)。その分、速いスピードで成長できると思いますし、最速で良いディレクター、プロデューサーになるには最適な環境ではないかと思います。なので、何社か比較しながら悩まれてる方には「PitPaが良いんじゃない?」って伝えたいです(笑)。

先ほどお伝えした通り、全員が同じクオリティのコンテンツを作れるようになるというのがPitPaの目標でもあるので、コンテンツの質を追求したい方にもぜひ入っていただきたいですね。

今泉:そうですね。ポッドキャストをハックしたい方はぜひ応募してくださると嬉しいです。

▼PitPaの採用情報はこちらから

https://en-gage.net/pitpa_career/?via_work_page=3543139

▼この番組の音声版エピソードはこちら